もう十年ほど前になる。友人に誘われてヨガに行った。書いてばかりいる生活で、体が固まっているのを見かねて声をかけてくれたのだった。

最初の教室で、ヨガの先生が指摘したのは、体が硬いことよりも──それは自明なことだった──呼吸が浅いという問題だった。

「ちゃんと吐けていないようですね。深く吐かないと深く吸えません。まず、吐くことから始めましょう」

当時の私にとって呼吸とは、いかに深く吸うかということであり、「吐く」ことの重みはあまり感じられていなかった。だが、よく考えてみれば当然で、空になったコップでなければ、十分に水を注ぐことはできない。

まず、吐き切ることが課題になった。やってみると容易ではない。つまり、時間をかけてゆっくり吐き、同様に吸うのである。これを肺だけでやってもうまくいかない。ヨガの先生の表現を借りれば、指の先まで息が沁みわたるように呼吸ができるようにならなければならない。

不真面目な生徒だったから、今はもうヨガには通っていない。専門家から見れば、今も私の呼吸は浅いのだろうが、かつてのようではない。仕事や心配事にこころが乱れることがあっても、まず、呼吸を整えるようになった。

ヨガに通い始める前は、自分の体が硬くなっているという問題に気が付けなかった。それが日常化していたのである。今も身体は硬いが、当時よりは格段によくなった。まず、硬くなりつつあることが分かる。分かれば対処ができる。

食事や入浴、あるいは散歩など、さまざまな習慣があるが、呼吸ほど頻繁に行われる営みはない。人は、寝ているときですら呼吸をしている。

呼吸に変化がでてくると生活にも違いが出てくる。世の中にはさまざまなことが呼吸的に行われていることが分かってくる。たとえば、話すという行為も呼吸の深度によって性質が変わってくる。

独りで話すことを独話という。誰かと言葉を交わすことを会話という。そして、つながりながら言葉や経験の深みを探るのが対話だ。

考えが浅いまま独話する。人はすぐに行き詰まる。袋小路に入って出られなくなり、愚かなことを思い込むことすらある。浅い独話は危険ですらある。

奇妙なもので、会話は、互いに一方的に話していてもどうにか成り立つことがある。ときおり、カフェなどで原稿を書いていると、隣の人の声がどうしても耳に入ってくる。大きな声で、楽しそうに話しているのだが、よく聞いてみるとそれぞれが好きなことを話しているだけで、接点がほとんどない場合が少なくない。相手が受け止めていようがいまいが関係なく、ひたすら近況を話している。

こうしたことをどんなに繰り返しても、けっして対話にはならない。対話は、話者が自分の言いたいことを話したときに始まるのではなく、相手の「おもい」を受け止めたところに始まる。

「おもい」とひらがなで書いたのは、対話が始まるとき、私たちが受容しなくてはならないのは、言葉にできる「思い」や「想い」だけでなく、その人の心の深いところにあって、本人すらその全貌を知らない「念い」が、おぼろげながらにでも感じられなくてはならないからである。対話において人が、どうにかして相手に伝えたいと願うのは、言葉になる事象よりも、むしろ、言葉にならない「念い」なのではあるまいか。

近代哲学の方向性を決定したとされるデカルトが、読書をめぐって、次のように興味深いことを述べている。

すべて良書を読むことは、著者である過去の世紀の一流の人びとと親しく語り合うようなもので、しかもその会話は、かれらの思想の最上のものだけを見せてくれる、入念な準備のなされたものだ。(『方法序説』谷川多佳子訳)

「親しく語り合う」と記されているように、ここでは「会話」と訳されているが、その本質的意味は、先に述べた「対話」であることが分かる。

デカルトは、「読む」という営みも対話的に行われなくてはならない、と考えている。相手が語ることを受け止めるだけでなく、その言葉を受けて自らの内面で生起したことを声によって「語る」のとは別の方法で、過去の賢者に送り届けなくてはならない、というのである。

それは「書く」ことにほかならない。デカルトは多くの本も読んだが、何よりも深く読んだ人だった。そして、その経験に呼応するように深く書いた人だった。

「読む」と「書く」はまさに、呼吸のような関係にある。「読む」は言葉を吸うこと、そして「書く」ことは吐くことに似ている。「読む」あるいは「書く」という営みは、世に言われているよりもずっと身体を使う。「あたま」だけでなく、心身の両面を含んだ「からだ」の仕事なのである。

さらにいえば、深く読むために多く本を読んでもあまりうまくいかない。それでは吸ってばかりいることなる。書くことにおいても同じで、深く書きたいと思って、多く書いてもあまり功を奏さない。深く「読む」ためには深く「書く」必要がある。「読む」ことを鍛錬するのは「書く」ことで、「書く」ことを鍛えるのは「読む」ことなのである。

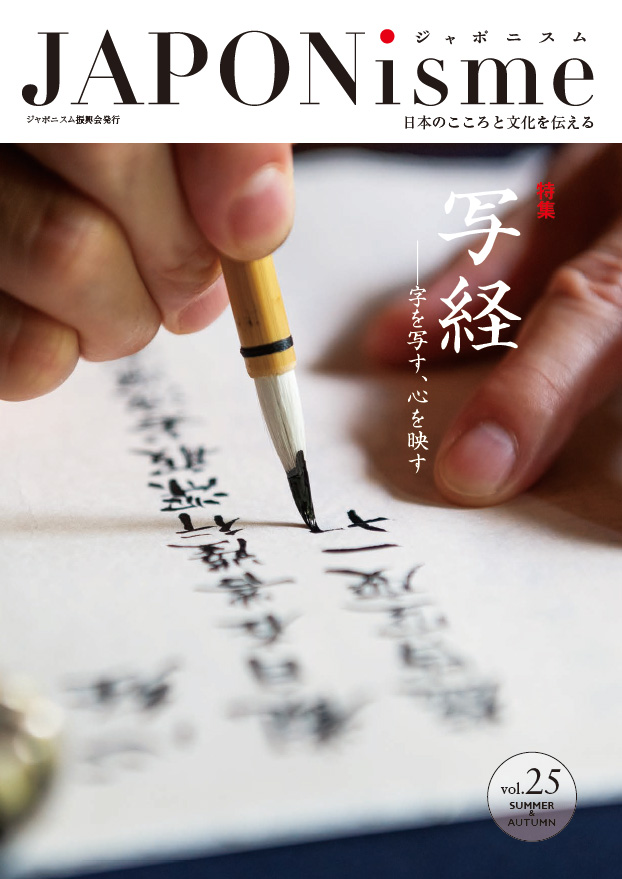

「読む」と「書く」を有機的につなぐことができれば言葉の経験はまったく変わる。それを実現する、もっとも簡単な行為は、心動かされた文章を書き写すことである。

本に線を引くだけでなく、その一節をノートなどに書き記す。じつに素樸(そぼく)な行為だが手応えは驚くほど確かだ。「十読は一写に如かず」ということわざもある。一度書き写す、それは十回の読書に勝る経験になる、というのである。

近代以前の日本では、多くの人にとって、本を読むとは、人から借りて、それを書き写すことだった。「読むと書く」を同時に行うことによって初めて、「読む」という行為が始まる。それが常識だった。

昔の人のように一冊全部を書き写すということはなかったとしても、一篇の詩を書くことから始めてみるのがよいのかもしれない。最近、私が書いたのはインドの詩人タゴールの詩集『ギタンジャリ』──彼はこの詩集で、アジアで最初のノーベル文学賞を受賞した──にある一節だ。

わたしが地上を去るとき、別れのことばにこう言って逝ゆかせてください──「この世界でわたしが見てきたもの、それはたぐいなくすばらしいものでした」と。「光の海に咲きほこるこの蓮は華なの秘められた蜜の甘さをわたしは味わった、こうしてわたしは祝福されたのです」──これをわたしの別れのことばにさせてください。(森本達雄訳)

この詩集はもともと、タゴールの母語、ベンガル語で書かれた。それをタゴール自身が英訳したものが、アイルランドの詩人イェイツの手に渡り、文字通りの激賞を受け、タゴールの言葉は一気に世界へと広がった。

このとき、タゴールは五十二歳だった。彼は八十歳まで生きるのだが、死はいつも彼の傍らにあった。彼にとって詩とは、この詩集で「あなた」と呼びかける「神」への手紙だっだ。そして死とは、神の国に帰ることにほかならなかったのである