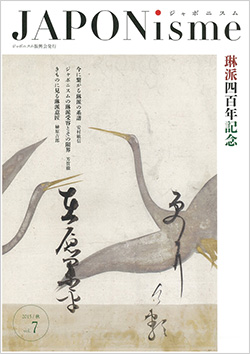

JAPONisme Vol.7 – 2015年秋

2015年10月1日発行 第7号

CONTENTS

- 今に繋がる琳派の系譜 安村敏信(萬美術屋)

- ジャポニスムの琳派受容とその限界 芳賀徹(静岡県立美術館館長、東京大学名誉教授、ジャポニスム振興会特別顧問)

- きものの中の琳派 渡文

- きものに見る琳派意匠 榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

- 音の琳派 大谷祥子(ジャポニスム振興会副会長)

- 暮らしの中のワンポイント「自然」

今号の試し読み:ジャポニスムの琳派受容とその限界 芳賀徹(静岡県立美術館館長、東京大学名誉教授、ジャポニスム振興会特別顧問)

帯/渡文 撮影/久保田康夫

19世紀末のフランスには、もうすっかり光琳にイカれてしまった男がいた。ルイ・ゴンス(Louis Gonse, 1846-1921)という美術批評家である。当時ヨーロッパ中にひろまっていたジャポニスム(日本趣味、日本美術への傾倒)の重要な先駆けの一人で、1883年にはすでに『日本美術』という多数の挿画入りの大冊二巻を出していた。

このゴンスが、ジャポニスムの国際的総合誌『藝術の国日本』(Le Japon artistique,1888.5-1891.4)の第23号(1890年3月)に寄稿したのが、「光琳」と題するエッセイである。これが彼の琳派偏愛をあけすけに語っていて、実に面白い。光琳は「コーリン」という名前からしてすばらしい、とまず冒頭に叫ぶのである。

「Kôrin‐私はこの名前が好きだ。この名前のひびきとリズムが好きだ。えもいえぬそのうねり、線の伸びとかすれ、それがすでに一つの映像をつくりあげる。本当の日本狂(ジャポニザン)、狂気の胚を宿したこの日本派の魂の中に、この名はくらくらするような感覚を呼びおこす。(中略)光琳という名は見事に彼の描く藝術にかなっている。」

これでは、ゴンス氏はすっかり光琳に「イカれて」いたと評しても当然ではないか。大正日本の『白樺』派の御大(おんたい)武者小路実篤が、街角で「ト」の字を見かけただけで、トルストイを連想して顔が火照ったというのと、同じような現象が19世紀末のパリの「日本狂」たちの間にも生じていたのである。同じ、『藝術の国日本』の愛読者で、この雑誌の編集主幹である画商サミュエル・ビングのパリの店に入り浸っていたゴッホが、1888年、南フランスに移住すると、空の色も水の流れも山の姿もみな夢の国日本そのままに見えて狂喜したというのも、同様の現象であったろう。

だがゴンスはもちろん、ただ「イカれ」ていただけではない。彼は光琳が「形態の綜合と意匠の単純化という日本美学の二大根本原理を、ぎりぎりに行きつけるところまで押し進めた画家でもあった」と評し、「17世紀の大画家」俵屋宗達の後を継ぎ、19世紀江戸の酒井抱一に先駆けた画家と、美術史上の位置づけもきちんと行なう。自分の手もとに光琳旧藏という工藝小品を所藏して愛玩し、ジャポニザン仲間のそれぞれに自慢する光琳作品を見せて貰い、他に『光琳画譜』・『光琳画式』などの貴重書も入手していたらしい。その図譜のなかからたくさんの光琳素描を挿画に引用しながら、ゴンスはさらに次のように述べた。

「(これらの素描は)しなやかでねばり、丸みを帯び、大胆に省略され、不意に調子を変える。そして少々ぎこちないほどの何とも言えぬ無頓着さの影に、深い技(わざ)の確かさを宿している。」そして「この極限まで押しすすめられた単純さには、射竦(いすく)めるような魅力、しみ入るようなえもいわれぬ香り、官能的な音楽のようにまとわりついてくる一種の均斉がある」とまで絶讃するのである。

19世紀ヨーロッパの美術愛好家の世界に、すでにこれほど鋭い琳派理解、とくに光琳贔屓がひろまっていたことを知るのは興味深い。同時代の印象派から世紀末のアール・ヌーヴォーの作品群に、日本の浮世絵のみならず琳派の意匠と造型の感覚が随所に学びとられていたこともよく頷(うなづ)ける。ただ、ここで一つ問題があるとすれば、それは彼らの琳派受容がその卓抜な装飾性という一面に偏しすぎていたのではないかという点である。

ルイ・ゴンス自身、『藝術の国日本』の第2号(1888年6月)に早くも「装飾にみる日本人の天分」という論文を寄せ、「日本人は世界で第一級の装飾家」と礼讃していた。「装飾的感覚こそ日本人の美学の本質である」と書いたその延長線上に、当然のごとく彼の「光琳」論は出てきたのである。この見方は、尾形光琳・乾山から江戸琳派の酒井抱一や鈴木其一らの作品評価には十分に妥当するだろう。だが琳派の大源流、本阿彌光悦や俵屋宗達にまで溯ってみればどうか。

もちろん二人の天才にも装飾性はたっぷりとあろう。だが宗達『風神雷神図屏風』のあの天地を轟かすような痛快なダイナミズム、『槇檜図屏風』の金の砂子地の上に墨と銀泥で描かれた樹木と霞の神韻渺々、さらに墨絵の龍や水禽や牛や仔犬あるいは枝豆などの幽玄と「あはれ」‐それらは装飾性をはるかに超えた人間と自然の底の底の共鳴に発する偉大な神秘の表現ではないか。まして光悦手捻りの黒楽の「雨雲」や「村雲」、また赤楽の「毘沙門堂」と「加賀光悦」などの茶碗の、重くて深くていびつでざらざらもする形と肌と色合いの法悦。

それらはジャポニスム時代のヨーロッパにはまだ知られてもいなかったし、この日本美の深層の理解にはなお半世紀余りが必要でもあったろう。東西ともに異文化の奥ゆきと深さへの到達には、長い時間と親密な模索とが不可欠であることを、ジャポニスムの歴史は一方で、私たちに教えてくれるのである。

(すべてのコンテンツがお読みになりたい方は、会員登録後に下記PDFファイルをダウンロードしてください。)

▼以下の画像をクリックいただくとPDFファイルにてお読みいただけます。

※PDFファイルは会員専用のパスワードによって保護されております。会報誌の閲覧を希望される場合は、会員登録手続きのほど、よろしくお願い申し上げます。