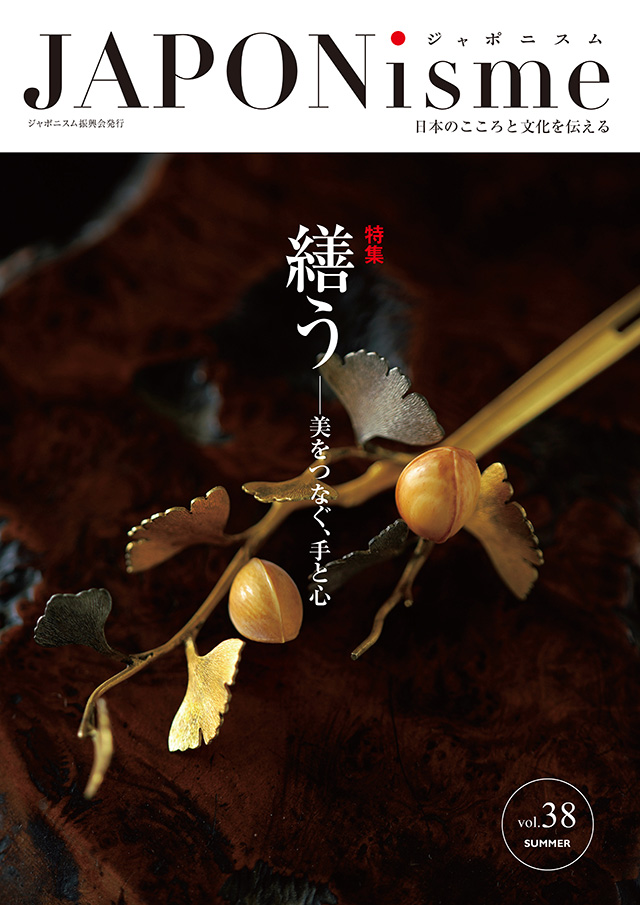

JAPONismeVol.38-2025年夏「繕う~美をつなぐ、手と心」

2025年8月1日発行 第38号

- 「本願寺法主 大谷暢順の超・仏教書」大谷暢順

- 魂を、つなぐ――転生茶盌、誕生のストーリー 十一代大樋長左衛門

- 布に宿るいのち 襤褸・ぼろ・BORO 辰巳清

- 美しくなおす 山本剛史編

- お知らせ ジャポニスム倶楽部

- ジャポニスム・六条山通信 花と森の本願寺〈三十〉山折哲雄

- 六条山のたから筥㉕

今号の試し読み:布に宿るいのち 襤褸・ぼろ・BORO 辰巳清

BOROとは江戸時代から昭和にかけて、日本の主に農民が使用していた継ぎはぎだらけの衣類、布類、すなわち襤褸(ぼろ)を指します。日本では第2次大戦後もしばらくは、農作業のモンペなど、継ぎはぎの衣類は一般的に着用されていました。その風景が一変するのが、1964年の東京オリンピックを前にして、小中学校の体育の制服がジャージに替わったころからです。日本のアパレル産業が盛んになり、安価で良質な化学繊維の衣類が流通し出して、経済が高度成長するに連れて、継ぎはぎの衣類は姿を消していったようです。

1 アミューズミュージアム

私はエンタテインメント企業の株式会社アミューズに30年間(1992~2022)勤務しました。舞台製作を中心にキャリアを重ねていましたが、2009年に浅草の築50年のビルをリノベーションして日本文化を楽しみながら学ぶ美術館、アミューズミュージアムを会社の新事業として立ち上げました。展示の中心は青森の民俗学者田中忠三郎が収集保存してきた約3万点の民俗資料でした。私は開館から閉館まで、館長兼キュレーターを務めました。

舞台美術や舞台照明のノウハウを用いた展示構成で民俗資料を見せ、江戸時代から昭和にかけて、雪深い青森の農民がツギハギを重ねて着用してきた襤褸をBOROと表記して「BOROこそが、天然資源が乏しく自然災害が多い日本において、人々が困難に立ち向かい克服してきた人間の真の力強さを象徴でするアートなのである」との展示コンセプトを立てたことで、多くのメディアに取り上げて頂きました。

訪日外国人が来やすい浅草で展示を続けたこともあり、「BOROを現代に引き寄せる解釈」は、私も知らないうちに、各国のアート界の方々や、ファッションデザイナーの間でも話題になっていったようで、開館から数年後には、著名ファッションデザイナーが続々とBOROをテーマにしたコレクションを発表し出しました。例えば2013年にはルイ・ヴィトンが、2014年にはアルチュザラが、2015年にはコムデギャルソンがBOROをテーマにしたコレクションを発表しました。また私が把握しているだけでも世界中で100以上のブランドやアーティストが、BOROに影響をうけた作品を発表しています。その影響でファッションやデザイン関係の来場者も増えていきました。

しかしながら建物老朽化のため2019年3月の閉館を発表。朝日新聞1面トップ記事をはじめ大きく報じられ、閉館を知った世界各国のミュージアムから作品貸し出し、展示監修の申し出を多数頂くことになりました。

2 世界各国で「BORO」展

閉館後、各国からの招請に応じて海外でのBORO 展を始めました。2019年6月のシドニーを皮切りに7月メルボルン、8月キャンベラ、10~11月北京、12月から2020年1月深圳、更にニューヨークで3月から6月までBORO 展をやる予定でしたが、開幕10日でコロナ禍によるロックダウンのため閉幕。しかし2021年にストックホルムのスウェーデン国立東洋美術館が手を挙げてくれて、そのままスウェーデンのヴァーナムにも巡回して2022年8月まで展覧会を続けました。2024年3~9月にはロンドンのウイリアムモリスギャラリーで展示し、2025年3月にはバルセロナでの国際パッチワークフェスティバルに招待出展しました。私がBOROを貸し出すときには必ず「日本の古いBOROを貸し出し展示するだけでなく、あなたの国の現代の作家が、BOROから着想した作品も制作展示してください」とお願いしています。BORO の精神を現代に更新して開催地に伝えていきたいからです。結果的に、美術誌や日本文化の記者以外に、ファッション、テキスタイル、写真、建築などなど、いろんな分野のジャーナリストが取材に来てくれていますし、引いては来場者の幅を広げることにも繋がってきました。

中国の深圳ではアーティストの陳燕琳+ 王啟迪、歐陽魔菇、楊翼+ 陳玲、中国で活動する韓国人アーティストの金綉辰らがBOROから着想したアート作品を制作展示してくれました。またBORO をテーマにした映像作品、詩の朗読、コンテンポラリーダンス、現物のBORO へのプロジェクションなども行われました。

ニューヨークでは建築集団のソイルが展示デザインを担当し、衣類の内部から照らす照明を提案してくれました。ツギハギ布の重なり具合がよくわかりました。ほかにクリスティーナ・キム、スーザン・チャンチオロがBORO から着想した新作や、ヨージヤマモト、イッセイミヤケ、川久保玲がBORO からインスパイヤされた作品を展示してくれました。

またオーストラリアでBORO は独自の進化を遂げていました。寿司がアルファベットのSUSHI として各国で独自の展開を遂げていったように、オーストラリアのテキスタイル・アーティストたちは、日頃から赤やピンクのカラフルな継ぎはぎで、現代のBORO 作品を作っていました。もともとオーストラリアの作家たちは、藍染だけではなくて、カラフルな着物柄も含めた和柄のツギハギを総称してBORO と呼んできたそうですが、更に近年、より自由に洋柄の布でもBORO を作るのが流行ってきたそうです。街の一般的な手芸店でBORO 制作キットが売られているくらい、これらコンテンポラリーBORO が流行する一方で、日本のオリジナルBORO もリスペクトしてくれているという受容のされ方でした。

3 日本の歴史、風土が育んだBORO

なぜ日本にだけ美しいBORO があるのか、世界中の研究者から聞かれるのですが、少し日本の歴史のお話をいたします。

1649年(慶安2)6月「江戸の市民は勝手にゴミを捨ててはいけない」という法律が施行されました。このころ江戸の人口は約120万人。同じころ北京は100万人、ロンドン55万人、パリ50万人、ニューヨークはまだ開拓が始まったばかり。人口の詳細には諸説ありますが、鎖国政策で中央集権国家となった日本の首都、江戸は世界有数の大都市だったことは間違いがないようです。

大都市で重要なのはゴミ対策です。北京やロンドンやパリとは違い、海に面した江戸は世界一の人口密度となり、埋め立てを行う必要もあったことから、江戸幕府は、市民が勝手にゴミを埋めたり燃やしたりすることを禁止して、早くからゴミの回収と処分を分業にして、徹底的なリサイクル社会をつくり始めました。ゴミを埋め立てに使うことはもちろん、燃えるごみは燃料として使い、紙や金属は溶かして再利用し、陶器は補修して再利用する専門の技術をもった技術者を育成しました。また糞尿も肥料として都市部から農村に販売するなど、徹底的なエコ社会を作っていきました。そんな社会が成立していく中、もちろん着物は貴重品で、新品を仕立てられるのは富裕層のみ。江戸や関西の多くの庶民は古着屋で着物を買って着ていました。江戸で値段がつかなくなった古着は、地方都市や農村部に移されていきました。その最果てが本州の最北端、世界的な豪雪地帯である青森だったのです。

当時の綿花栽培の北限は現在の福島県あたりだったのですが、綿花が育たない青森の農村では、家の周りに自生力の強い麻を植えて糸を紡ぎ、機織り機で麻布を織り、家族の衣類を作るのが一家の主に女性の仕事でした。雪国では食べ物以上に着物が重要です。少しの布や短い糸も貴重品。青森のBORO は、極寒を生き抜くために自分たちが作った麻布と北前船や東北本線で都市部から移された木綿布の継ぎはぎを重ねて、長いものだと100~150年、3代4代5代に渡って、ひときわ大切にその家で受け継がれてきた訳です。

このような日本の歴史と風土の中で、「家族が少しでも温かく、健康に」と女性たちが布に込めた思いが、世界各地の人の心を震わせていると私は受けとめています。

ゴミ捨て禁止「町触れの内容」

会所へ唯今迄捨置しこみはき溜の分、四町之町中として五日之内に早々取捨、跡を平らに平均可申候。以来少もこみ掃溜捨申間敷候。若少々成共捨候者有之は、四町の町中へ御掛被成候間、随分吟味いたし、改可申候事。

慶安二年丑六月二十八日

辰巳 清(たつみ きよし)

シアター/アートプロデューサー

大阪成蹊大学 芸術学部 教授

受賞学術賞:2022 年スウェーデン美術館協会 エキシビジョン・オブ・ザ・イヤー2021「BORO–Art of Necessity」展覧会監修

株式会社アミューズでコンサート、演劇・ミュージカル、美術展など30年間で5000以上の公演を演出・プロデュース。国内外で大型プロジェクトの経験多数。文化庁専門委員など芸術文化による地域活性化の社会活動も行っている。2022年4月より現職。

すべてのコンテンツがお読みになりたい方は、会員登録後に下記PDFファイルをダウンロードしてください。

▼以下の画像をクリックいただくとPDFファイルにてお読みいただけます。

※PDFファイルは会員専用のパスワードによって保護されております。会報誌の閲覧を希望される場合は、会員登録手続きのほど、よろしくお願い申し上げます。