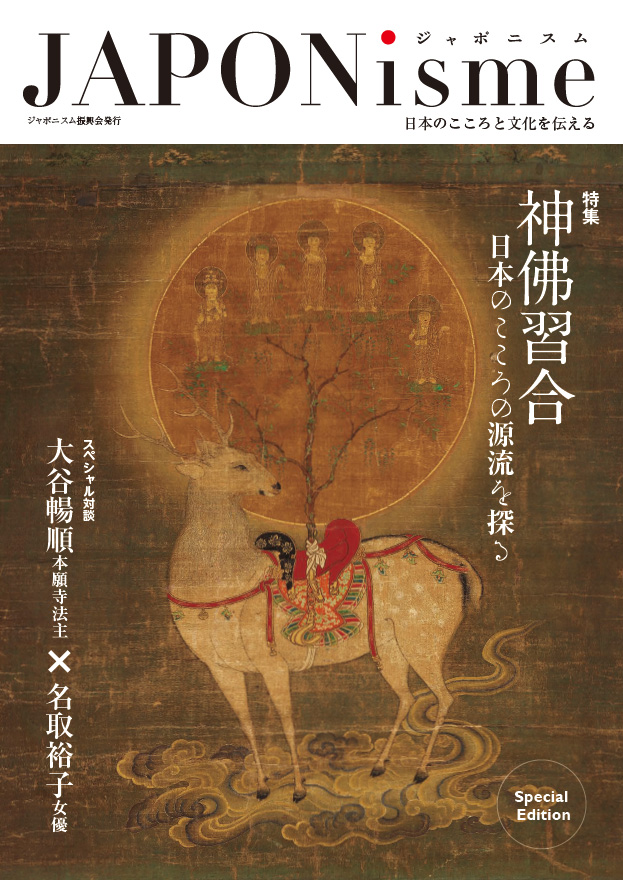

神仏習合の教義、というか、理論的なところというのは、大学で勉強した程度のことしか知らないのですが、能を切り口にというのであれば──、中世の人たちが肌感覚で「あ、そうだよね」と思いながら楽しんでいたあの世界では、神さま、仏さまは、細かいことは気にせず登場しますね。むしろ「神仏って、別だったんだ?」と、言われてみれば気づくくらいの勢いで、みんなゴッチャになって出てくる(笑)。そのへんの大まかさ、アバウトさ、というのは、日本人の精神性の原点にあるような気がします。

たとえば、能に「三輪」という演目がありますが、三輪、というからにはシテが三輪の神さまの曲なんだな、と思っていたら、まず玄賓僧都という、平安時代前期に活躍した高僧が登場する。そこへ樒を持って閼伽水を汲みにくる里の女がいて、お坊さまに救いを求める。その女が実は三輪の神さまであった……って、現代人の感覚からするとちょっとヘンだろう、って(笑)。能の構成によくあるところの、ワキにお坊さまがいらっしゃる、そこへシテである誰かがやってくる、救いを求める、法のりの功徳に感じ入って一曲演じて去ってゆく、という、いわゆる夢幻能の構成に則ったお馴染みの展開ではあるけれど、なんで神さまが閼伽水汲みにくるの? 神さまなのにお坊さまに救いを求める? 我々が理屈で考えると疑問だらけだけど、当時の人たちはそれをごく自然に受け入れていたんだなあ、と感じます。

もうひとつ挙げると「春日龍神」という演目、これもなかなかファンキーな曲でして、登場するお坊さまは明恵上人。これまた鎌倉時代に活躍した有名な方ですね。その明恵上人が仏蹟を訪ねて入唐しようと、暇乞いに春日大社へ詣でると、春日の神さまが、行かなくていいよ、釈迦が入滅してから時間も経ってるし、今や日本のほうが聖地だよ、と引き留めて龍神一族引き連れて説法や釈迦入滅のさまを見せる、という(笑)。これは『春日権現験記絵』にも登場する説話ですが、龍神さまが神域である春日の一帯を〝仏法の聖地〟だと言っちゃう。え? それいいの? ですが、それもまた受け入れて楽しんじゃう。

もちろん、それらの詞章の中には宗教的な理念も説かれていますし、僧や貴族など当時の知的階級とされる人たちの間では、何故、神仏が習合するのか、その整合性を取る本地垂迹説なども色々考えられたりはしています。あるいは神身離脱(※①)とか、春日浄土信仰とか、こうした筋立ての根拠となる思想は種々存在しますが庶民たちはそんなむずかしいことは考えず「そうだよね、神さま、仏さま一緒だよね」とごくおおらかに受け止めている。宗教空間において両者が自然に混じり合う、そういうのどかさの中で人々は生きていたんだなあ、ということを、能を見ていると強く感じます。

能より時代は遡りますが、平安時代末期に成立したとされる「今昔物語集」、あれは仏教色の強い説話集ですが、たとえば醍醐寺の僧侶が亡くなり、一度はあの世へ行くものの、まず観音さまの加護で鬼から守られ、その後には賀茂明神の思し召しで生き返ったという話が収録されています。仏さまと神さまが共に一人の人間を助けようとする。さすがにそこは分けるんじゃないの? と思うけれど。でもなんだか微笑ましいですよね、その習合感が。宗教って文化だと思うので、日本の人たちはずっと、神道文化にも触れられるし、仏教文化も摂取できる土壌にいた。それっていいなと思います。お得(笑)。

※①神身離脱…神にも苦悩があり、神の身を離れ仏法の力を借りて解脱を願う、という説

その辺りのキリストさま!?

私自身は中学から同志社(キリスト教徒である新島襄が創立)という学校にずっと通って、キリスト教文化には親しんでいます。ただへんな言い方ですけど、私の感じているキリスト教はたぶん、日本の仏教観、神道観と同じところの距離感くらいで……。どうしても日本人の多くは、その辺りの神さま、その辺りの仏さま、との距離感を知っているから、厳格なキリスト者信じるところの絶対的距離感はなかなか理解しがたいと思うんです。神というものの絶対性、一対一で何があっても救ってもらえる、という強い信仰は、少なくとも私は持てていなくて。いわば多神教の中でのキリスト教という認識をしている気がします。ただいっぽうで、私が長年、同志社にいたにも関わらず、西洋文化の根源にある宗教の絶対性をうまく理解できないのは、我々は何でも自分のフィールドで捉えるクセがあるためかもという気もします。本来、大陸から来た仏さまを本邦の神さまと習合させてしまったように、何でも自分の土壌に引き込んでしまう。

日本人は、古来、どこにでも神さまを見出す。神社やお寺に限らず、どこかの滝であり、古木であり、と、ありとあらゆるところに神性、仏性を見出す。それは人間社会のすぐそばに、ある種の非現実をつねに感じる、とでもいうのでしょうか。それが神仏であるとすれば、そういうものとの距離がすごく近い。それは人間存在を絶対視しないとの意味においていいことなのかもしれません。

ちょっと怖い、当世、宗教事情

最近、若い人たちの参拝風景を目にすると、皆さん、とても真面目にお参りをしていらっしゃる。それはいいことと思ういっぽうで、その姿があまりに杓子定規であったりすると、何かに手を合わせる行為が日常生活の中にないんだろうなとも考えます。そういう現代人の、神仏との付き合い方の不慣れさの隙を縫うように、何かを信じさせようとする様々な意志がそこここで広がりつつある。そこには少し怖さを感じます。

神道にせよ、仏教にせよ、他の宗教にしても、系統だった宗教はみな理論があり、現代では科学的思考を否定しないものも多いです。片や、今、一部に流行りつつある思想、たとえば医療の否定や極端な自然回帰意識といった行為は、様々な既存概念へのアンチテーゼのもと、特定の考えのみを信じさせようとします。その排他性は宗教に似て、本来の宗教とは似て非なるものです。近年、暮らしの中から宗教を締め出し、日々の生活とは縁遠いもの、別のものとして排除してきたために、なにかをうまく信じることができない例が増えてきたのかも、と考えます。

「どうしようもないこと」が育むもの

話は少し変わりますが、私、今年から棚田オーナーというものをやってるんです。村落の棚田をお借りして、村の方々からの指導も受けながら稲作をする。そうして思うのは「どうしようもないことって、絶対起きるよな」と。農作物一つとっても、虫がついてしまった、病気が田畑に広がった、といろいろある。いくら電柵をしてもイノシシや鹿は防ぎきれないし、雨も降る日は降るし、降らない日は降らない。そこのところの諦めだったり、太刀打ちできなさだったり。田んぼに少し携わっているだけで、生きるって本来そうだよな、と気付かされたんです。そういう生活においての、自分じゃないエネルギーがはたらくことに対する受け身、許容感が、かつて日本人には──というか、すべての民族にはあったと思うんです。ところが近代化以降、文明の発達とともに、どうしようもないことが見えなくなってきた。もちろん台風がきて電柱が倒れて停電しました、はあるけど、我々には電柱が倒れたことは大概見えなくて、電力会社が停電を起こした、早く直して、と考えてしまう。そうなると、否応なく「どうしようもないこと」への感度は鈍りますよね。宗教観、というか神さま的なもの、仏さま的なものに対する感性って「どうしようもないこと」が近くにあるかどうかで、大きく変わると思います。

その点、神さまも仏さまも一緒くたにして能を楽しんでいた人たちは、それこそ「どうしようもない」ことにまみれて、日々、生きていたはず。昔は良かった、それに比べ今は‥‥と、むやみに懐古へ向かうのはまた違うと思いますが、少なくとも神仏への感性、その大らかで、のどかで、自然体のキャパシティの広さにおいて、私たちは兜を脱がざるを得ない。そんなふうに思ったりはしますね。